Il primo libro dei Re, che originariamente formava con il secondo un unico testo, descrive la vicenda del popolo ebraico dal X al VI secolo, cioè dalla fine del regno di Davide, fino al termine del regno di Acab.

Nella seconda parte del primo libro, dal capitolo 17 al 22 e continuando poi nel secondo libro, è narrato il ciclo del profeta Elia.

Anche se re Acab portò il regno al successo politico ed economico, dal punto di vista spirituale, lo trascinò invece alla ‘rovina’. Nel regno, infatti, dilagavano il male e l’idolatria; Acab oltre a rinnovare continuamente la sua infedeltà a Jhwh, aveva reso pagana la capitale costruendo altari a Baal e sposando Gezabel, una donna di Sidone, città fenicia che adorava Baal, dio della pioggia e Astartea, dea della fertilità che assieme a Baal assicurava, per chi li adorava, il grano e le olive per l’olio.

E’ in questo contesto, che si innesta la figura di Elia. Egli annuncia ad Acab una pesante siccità e quando questo si avvera, è costretto a nascondersi obbedendo al comando di Dio che gli ordina di dirigersi verso oriente, presso il torrente Cherit, dove viene nutrito dai corvi che gli portano pane e carne. Non è indifferente che Dio assicuri a Elia il cibo, dicendogli che gli verrà portato dai corvi. Per gli ebrei erano animali impuri e fondare la sua sopravvivenza sull’accettare di essere nutrito dai corvi è per Elia l’accettare di ‘contaminarsi’ e di non chiudersi nelle proprie convinzioni di purezza escludente.

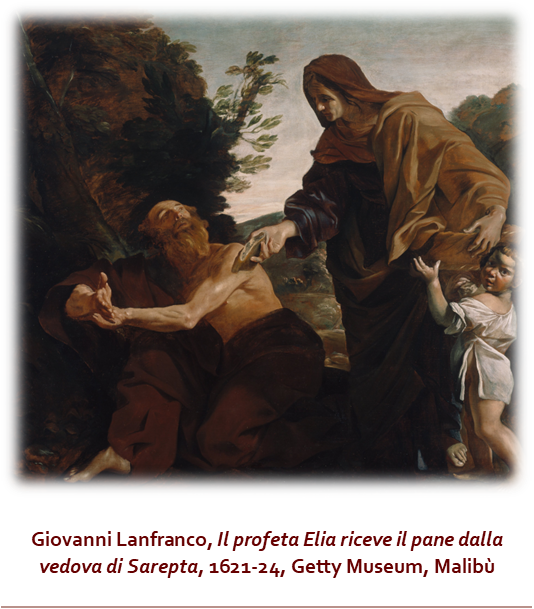

In realtà, dal racconto biblico, fino a quando egli appare al capitolo 17, di Elia si sa ben poco. Non viene nemmeno indicato come ‘profeta’. Ad un certo punto però, anche il torrente di Cherit si secca per la siccità e ancora una volta Elia deve obbedire a Dio e andare nel territorio di Sidone, a Sarepta, dove -Dio gli dice- sarà una vedova a ‘sostenerlo’. Sidone è il territorio dei nemici, la patria di Gezabel la moglie di Acab; l’incontro sarà quindi con una donna pagana! Quasi sempre questa donna viene ricordata, facendo riferimento al testo, per i miracoli ad opera di Elia di cui hanno beneficiato lei e il figlio, tralasciando il ruolo che invece lei ha avuto nella ‘preparazione’ alla futura missione di profeta di Elia.

L’incontro con questa donna è, infatti, una tappa importante nella vita del profeta che dovrà scontrarsi con il potere, esprimere parole di giudizio contro le autorità, affrontare i profeti di Baal e richiamare il popolo alla fedeltà nei confronti del vero Dio. Gli servirà coraggio e forza, ma soprattutto avrà bisogno di vedere riconosciuta e confermata la sua missione.

Questo aspetto, così importante per quella che sarà la sua esperienza di profeta, sarà reso evidente alla fine del periodo che Elia passerà con questa donna che, in quanto povera, vive ai margini della società, è vedova e quindi senza protezione, senza futuro, esclusa.

Nel loro incontro sia Elia, il profeta in fuga, che la donna, emarginata nella sua stessa società, danno e ricevono dall’altra/o e, nel farlo, imparano qualcosa sul volto di Dio.

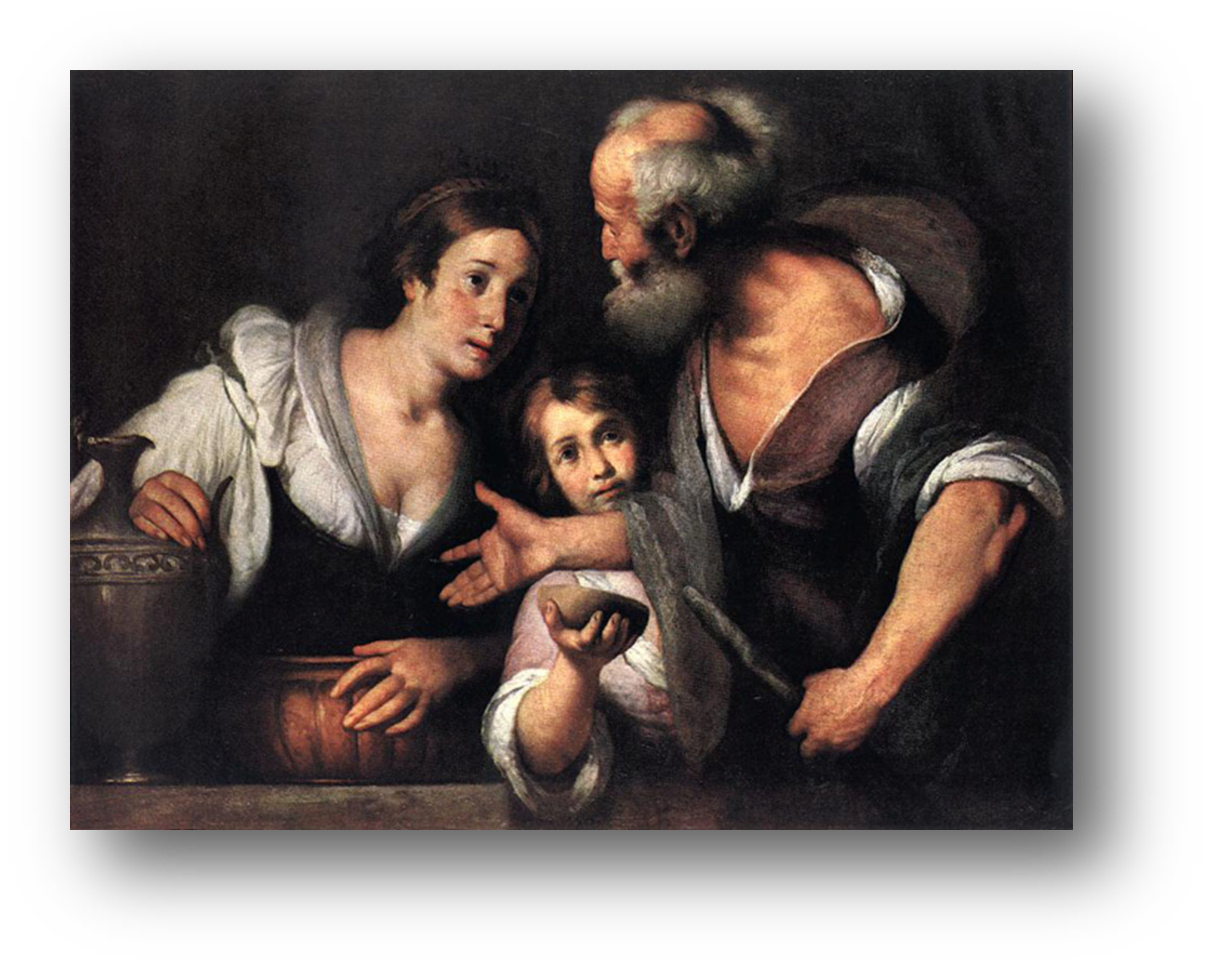

Quando Elia incontra la donna, che sta raccogliendo della legna alla porta della città, le chiede da bere. E la donna lascia quello che stava facendo, per rispondere alla richiesta di bisogno di quel forestiero. Elia chiede ancora un pezzo di pane; chiede, cioè, a quella donna ciò che è necessario per vivere, per poter affrontare il quotidiano. Ma a questa richiesta la donna è costretta a replicare: non ha nulla! Ciò che le resta è una manciata di farina in una giara e un po’ d’olio in una brocca. La legna che stava raccogliendo serviva a preparare l’ultimo pasto per lei e il figlio prima di attendere l’arrivo della morte. Elia rinnova la sua richiesta assicurando che il suo Dio, il Dio d’Israele, non farà mancare cibo e acqua. La donna, anche se Elia sta parlando di un Dio ‘altro’, di un Dio che non è il ‘suo’, si fida e accetta di condividere il suo ‘niente’ con lui e in quel gesto di generosità, all’interno di una situazione di totale disperazione, avviene il ‘miracolo’ di una brocca che non si esaurisce e della farina che non viene a mancare.

La donna accoglie nella sua casa quell’ospite inatteso, con cui condividerà cibo e acqua. Durante questo periodo, in cui Elia abita con loro, il figlio della donna, l’unico affetto rimasto, si ammala gravemente e muore. La donna grida il suo dolore al profeta, attribuendo a Dio il potere di togliere la vita, ma considerando questo gesto la risposta a un peccato da lei commesso.

Elia non può credere, dopo aver sperimentato la gratuità dell’accoglienza della donna dalla quale Dio stesso l’ha inviato, che ora quello stesso Dio voglia punirla e intercede per il figlio chiedendo a Dio di restituirgli la vita, affinché il profeta possa restituirlo alla madre. Per la seconda volta avviene il miracolo: il figlio ritorna a vivere.

E’ particolare come nel testo la donna venga indicata con quattro nomi che sembrano ritmare il suo percorso e la sua consapevolezza di essere persona.

Quando Dio manda Elia da lei, la nomina come vedova definita da ciò che le manca: un marito. In ebraico, la stessa parola viene usata per dire divinità, padrone e marito: baal. Questa vedova è una donna senza baal-marito e senza un divinità ‘vera’ su cui scommettere la sua vita. Quando poi il figlio si ammala, non si parla più di lei come vedova ma come padrona di casa: padrona è sempre baal, questa volta al femminile baalat. Viene chiamata nello stesso modo in cui vengono chiamate le dee, perché lei fa davvero ciò che dovrebbero fare le dee, dà l’acqua e il pane, consente la vita di Elia. Poi è la madre, colei che dopo aver pianto il figlio morto, riceve da Elia un vivente aprendosi così a un nuovo futuro. E finalmente viene chiamata donna quando riconosce Elia come un uomo di Dio, donna che sa interpretare la realtà, che restituisce a Elia il suo compito, il suo essere profeta: “Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità”.

Questa storia dell’incontro di Elia con la vedova di Sarepta è la storia di più miracoli che avvengono in tempo di crisi e precarietà. Implicano la disponibilità a mettersi in cammino, a cambiare prospettiva, a guardare passato, presente e futuro con occhi diversi; aiutano a comprendere che è necessario condividere anche il pane della sofferenza, della fatica e della disperazione, per poter mangiare insieme anche il pane della speranza, della gioia e della serenità.

Riuscire, come ha saputo fare la donna di Sarepta, a offrire acqua per calmare la sete e pane per non aver più fame, permette di ‘agire’ la speranza affinché, nel quotidiano di ciascuno, ci sia ancora cibo per la vita e venga riconosciuto il Dio che nutre e accompagna.

Donatella Mottin