Viaggio tra parole e immagini capaci di raccontare i piedi di chi cammina da pellegrina e pellegrino

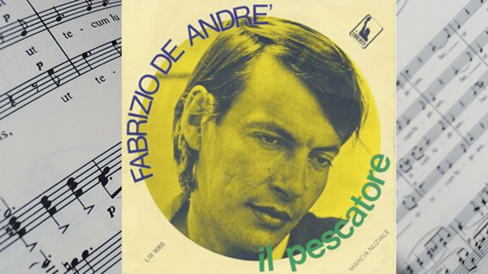

“All’ombra dell’ultimo sole s’era assopito un pescatore / e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. / Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, / due occhi enormi di paura: eran gli specchi di un’avventura. / E chiese al vecchio: dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. / E chiese al vecchio: dammi il vino, ho sete e sono un assassino. / Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno / non si guardò neppure intorno / ma versò il vino e spezzò il pane / per chi diceva: ho sete e ho fame”.

È l’estate del 1970 quando Fabrizio De André pubblica una delle sue canzoni più popolari e precede di pochi mesi quell’album capolavoro che è La buona novella, una rilettura umana dei Vangeli Apocrifi, in cui la sua religiosità tutta personale, vista dalla parte degli ultimi, “anarchica” (come amava definirla lui), ripercorre la vita di Cristo, secondo il punto di vista di Giuseppe e di due madri, quella dell’innocente crocifisso e quella del ladrone crocifisso che per la prima volta, dopo una vita di crimini, prova pietà e amore per il crocifisso senza colpe. Ecco, mi piace pensare che forse i due si fossero già incontrati: il pescatore che, all’arrivo dei gendarmi che inseguono l’assassino, li guarda in silenzio “con un solco lungo il viso come una specie di sorriso”, e il giovane braccato, affamato e assetato. E lì, per un istante, pur nella fretta della fuga, riceve pietà e amore. E via di corsa… i piedi ti portano lontano, verso altri reati e forse ogni tanto pensavi a quell’uomo che non ti ha chiesto da dove vieni, né quale religione professi (se ne professi una), non ti ha guardato il colore della pelle. Sono piedi che continueranno a correre, a scappare cercando forse di placare rubando e uccidendo, quel rancore frutto di mancanza di speranza e d’amore. Solo le corde e i chiodi hanno potuto fermare i tuoi piedi, solo il dolore di una morte che, pur invocata, tardava a venire ti ha permesso di vedere la luce. Il tuo Giubileo sulla croce ti ha aperto la porta della speranza. Anche il cammino dei pellegrini medievali, una volta giunti alla meta, coi piedi gonfi e sanguinanti, iniziavano un nuovo pellegrinaggio dentro alle sante basiliche e contemplavano nel volto di Cristo la luce della speranza: sì, lui aveva un viso, aveva gli occhi, aveva la bocca, i capelli. Era uno di loro. Hanno fatto discutere (e ne abbiamo parlato qualche mese fa) i due giganteschi piedi che l’artista Maurizio Cattelan ha installato sulla facciata del carcere femminile della Giudecca, dove il 28 aprile 2024 papa Francesco ha voluto inaugurare il padiglione vaticano della Biennale di Venezia. Piedi sporchi di terra, segnati dalla fatica, che si fermano proprio lì, nella prigione dove tante donne, anch’esse spesso ferite e smarrite, cercano una nuova strada. “I piedi, insieme al cuore portano la stanchezza e il peso della vita” spiega Cattelan, collegando la sua opera con quella dei due vecchi della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio e con il drammatico Cristo Morto di Mantegna. Piedi che sono centrali in tanti episodi evangelici, impolverati, lavati, profumati, inchiodati, accarezzati, baciati, così che, considerati la parte più umile del corpo, diventano adesso centrali. “I piedi scalzi hanno a che fare con la povertà, non solo come condizione dell’uomo, ma come scandalo sociale, che l’uomo oggi, con la sua ossessione cosmetica, vuole cancellare” sono le parole pronunciate nel carcere da papa Francesco. È significativo come Dante, allorché tesse in Paradiso lo splendido elogio di Francesco d’Assisi, per indicare la svolta radicale della sua vita, conii un nuovo termine: scalzarsi. E così i primi discepoli si scalzano (“Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro”) per seguire Francesco e la donna da lui amata: Madonna Povertà. Scalzo, abbandonato, tradito da molti dei suoi compagni, vedrà poi i suoi piedi sanguinanti come le piaghe di Cristo, e sarà l’inseparabile compagno frate Leone il primo a vedere, medicare e fasciare. Per noi è arduo immaginare la fatica del pellegrino che si metteva in viaggio, senza zaini ben riforniti, sentieri ben segnati, cibo assicurato, calzature resistenti. Molti si spostavano a piedi e scalzi: solo nobili e borghesi potevano permettersi cavalli e calzature. Monasteri e ospedali diventavano gli ostelli dei pellegrini: e basta leggere la regola benedettina per comprendere non solo l’obbligo dell’ospitalità da parte dei monaci, ma la cura che, al primo posto, era riservata ai piedi, quei poveri piedi laceri dalla fatica: “Tutti gli ospiti siano accolti al loro arrivo come fossero Cristo, poiché egli dirà: Ero forestiero e mi avete ospitato. Si usi la più grande cura e sollecitudine nell’accogliere poveri e pellegrini: a onorare i ricchi, infatti, siamo spinti dal timore stesso che essi incutono… In segno di onore il superiore interrompa il digiuno. L’abate versi acqua sulle mani degli ospiti; egli stesso con l’intera comunità lavi i piedi a tutti gli ospiti” (Regola di San Benedetto, cap. 54). Sono parole che, lette e meditate oggi, dovrebbero interrogarci, provocarci, scuoterci dall’indifferenza, dalla diffidenza, dal pregiudizio. Ed eravamo nel Medioevo, quelli che noi ancora chiamiamo “secoli bui”! Regola che ha saputo diffondersi, metamorfizzarsi: ed ecco le clarisse di Assisi aprire le porte del convento di stretta clausura a ebrei, fuggitivi, sbandati, ricercati nei tempi molto più bui dell’occupazione nazifascista… e non nascondevano solo donne! Alla badessa, Madre Giuseppina Biviglia, viene riconosciuto il titolo di Giusta fra le nazioni e un alberello reca il suo nome nel memoriale dello Yad Vaschem di Gerusalemme. In un diario del 1948 scrive: “Si obbediva solo a un sentimento che sorgeva spontaneo di volta in volta che si presentavano dei disgraziati: davanti al dolore di ciascuno doveva tacere ogni giudizio, doveva trionfarne solo uno, la pietà. E la pietà trionfò”. Di questa ospitalità che dal cuore e dallo spirito, senza “se” e senza “ma”, si prende cura del corpo, dei piedi, prima ancora che delle anime, l’arte ci lascia splendide immagini, largamente diffuse nella fitta rete di piccoli ospedali sorti presso confraternite, conventi e monasteri che, come lampade nella notte, illuminavano le vie dei pellegrini e dei viandanti. Pistoia era uno snodo importante dei pellegrinaggi: dalla bellissima, medievale piazza del Duomo partivano sia i pellegrini diretti a Santiago de Compostela, sia quelli che lì facevano tappa seguendo la via Francigena diretti a Roma. E a Pistoia sorge il grande Ospedale del Ceppo che sulla facciata reca il fregio di ceramica colorata della scuola dei Della Robbia in cui è rappresentata, fra le altre scene, il lavaggio dei piedi del pellegrino. Anche a Siena, altra tappa della via Francigena, nell’Ospedale di S. Maria della Scala, il grande ambiente, il pellegrinaio, adibito all’ospitalità, è tutto decorato con affreschi incentrati sull’accoglienza. Centrale è non solo la lavanda dei piedi ma la cura del corpo ferito. Spazi e ambienti che oggi ammiriamo per la loro bellezza: perché l’ospitalità, proprio perché sacra, attraverso l’arte, deve risplendere della luce, dei colori, della forza gentile e creativa della carità e della speranza.

Chiara Magaraggia